2007年11月12日

第二十三夜「三宮・・夢のかよい路(2)」

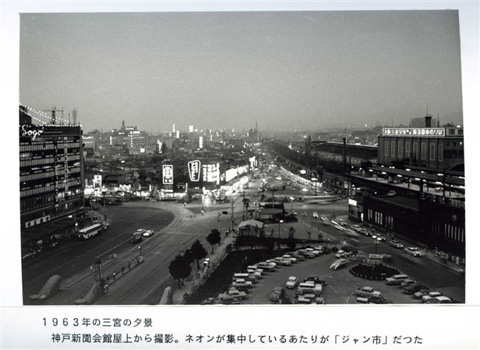

写真:1963年 ジャンジャン市場/撮影 米田定蔵

ジャンジャン市場はそごうの向かい側で今のマルイの辺りにありました。ジャンジャン市場については写真を提供していただいた米田定蔵先生の記述がそのものズバリを語っていると思いますので引用させていただきます。

『三宮といえばジャン市だ。敗戦後、三ノ宮駅から神戸駅にかけての高架下は食料、衣料、薬品など、何でもありの闇市だった。全国でも最大級の闇市と言われていた。三ノ宮駅の東側はより複雑で、その闇の深さから国際マーケットと呼ばれていた。

(中略)

闇市に集まってくる人々のエネルギーを供給していたのが三宮交差点西南の一帯で、いまはセンタープラザ東館に吸収されている地帯はバラックや屋台の飲食ゾーンだった。食えるものなら、イモのつるでもトカゲでも、酔えるものならメチルアルコールだってけっこう、という時代だったから、麦飯やどぶろくは引っ張りだこで胃袋に流し込まれていた。

そごうの東南一帯はイーストキャンプと呼ばれた占領軍の基地で、基地から流出した、あるいはくすねてきたバターやコーンビーフの缶詰も豊富だった。「じゃんじゃんもうかってしょうがない」ところから「じゃんじゃん市」となった。下水道が整備されておらず、おけから小便がじゃんじゃんこぼれ落ちてもいた。

つまり、三宮は場末だった。

(後略)』

(文:米田定蔵/神戸芸術文化会議発行の機関誌こうべ芸文『三宮界隈の記憶』より)

ジャンジャン市場は「こわいところ」という見方もあったようですが、若手の絵描きや小説家の卵、かけ出しの新聞記者なども集まり、芸術論を戦わせた場所でもあったようです(のちに大成された人も多いと伺いました)。一般人にとって食べるということが現代よりもはるかに大切だった時代に、何でも食べることができたジャンジャン市場は、エネルギーの源のような場所だったようです。

「神戸の風」を書かれた林五和夫先生は、その中で、ジャン市にいた幻の美人(彼女見たさに一晩に7回通った人もいたとか)を懐かしく振り返っておられます。

ジャンジャン市場は昭和40年代の初めには整理されてしまい、今は跡形も無くなっています。

写真:サンパルから見た国際マーケット跡地

一方の「国際マーケット」の場所はJR三宮駅の東からサンパルの北側辺り。縄張り争いから拳銃の音が響き渡ることもあり、その複雑さ、闇の深さは実力だけが頼りの世界だったようですが、同時に生き残るためのスキルを磨く場所でもあったようです。

ジャンジャン市場が主に飲食店街だったのに対して、国際マーケットは生活雑貨が中心だったようです。各店の入り口は昼でも暗く、1階も2階も非常に天井が低かったと聞きました。

ややこしそうで、怪しげで、それでいてエネルギーのカタマリのような場所からは多くの達人たちが生まれたことでしょう。混沌(カオス)が人を鍛え、そこで勝ち残った者たちが次のステージの競争にまた向かっていった時代です。

この国際マーケット跡地の一角も戦災復興(こんな言葉がまだ生き残っています)の最後の大規模事業として再開発が具体化するという新聞記事を今年の夏頃に見ました。新聞紙上にも「通称国際マーケット跡地」と出ていました。

この言葉にかつての記憶を思い巡らす人がどのくらいいるのでしょうか?

街の物語の上にまた新しい物語が覆いかぶさっていこうとしています。それ自体は仕方のないことですが、少なくなっていく実体験の記憶をもっている人たちが、その時代の証人として、語り伝え、また記録していてくださることをいつも願っています。

街も人も影の部分があってこそ、陽の当たる部分がより輝くものです。

Posted by alterna at

10:17

│Comments(3)