2008年07月17日

第四十三夜 Abuはち ~港町・BAR・アート(6)~

Abuはち・・あぶはち・・・よく知られたことわざ「虻蜂取らず」の『Abu

はち』です。虻も蜂もとろうとしてどちらも手に入らないことで、転じてあれもこれもと狙って結局なにも手に入らないこと、欲張ると失敗することを戒めています。二兎を追うものは一兎も得ずと同趣旨です。

このブログでバーを紹介するときに、副題を「~港町・BAR・アート~」としていますが、これは港町ならではの個性的なバーというのはお店の空間自体がインスタレーション(空間造形)的なアートそのもの、あえて言えば「アートよりもアーティスティック」な空間と思っているからです。

マスターの店づくりの感性、お客の好みとマスターの感性の融合、人の会話が創りだす雰囲気、色々な国のボトル、BGMとして流れる音楽、すべてのものが何十年をかけて創り上げられてきた時間の造形物であり、これからも進化し続け、形や雰囲気を変えていくもので、お店でのひとときは変化のなかの一瞬の出合いなのだと思っています。

今回は『Abuはち』さんを紹介します。

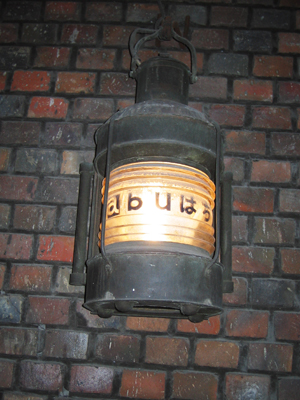

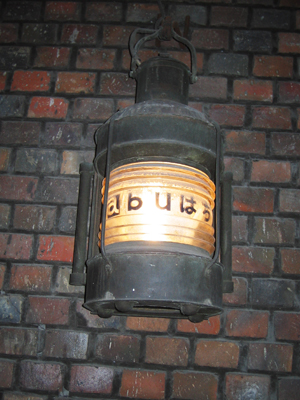

阪神元町駅の西出口のエスカレーターを上がり、南京町方面へ。元町商店街のアーケードの手前にあるビルの壁の一部が古びたレンガ壁になっていて、その壁に「Abuはち」と名前が入った古びたランプがぶら下がっています。そのレンガ壁の右手にあるドアを入ってすぐ左のバーが「Abuはち」です。

お店は1955年開業ということですから半世紀以上の歳月がたっています。神戸出身の切絵作家成田一徹さんの作品で構成された『酒場の絵本』にも紹介されています。

写真:レンガの外壁に架かるランプ

マスターは3代目になる畑中さん。物腰の柔らかい丁寧な方です。

『昭和45年(1970年)に現在のビルに引っ越して来ています。お店の内装などはほとんどその頃のままです。カウンターは外国材ですが分厚い一枚板です。惜しいことに途中でつないでいますが、これは工務店が寸法を間違えたからで、本当は端から端まで一本の木材でつくる予定だったと聞いています。』

『今となってはその物語の方が面白いですよ。壁にある大きな絵は誰のですか?』

『これは写真です。昭和45年の引っ越し祝いに当時の常連さんからいただいたものです。ベルサイユ宮殿と広場の石畳の写真をソラリゼーションという技術を使って仕上げたものと聞きましたよ。』

『そらりぜーしょん??』

『今はあまり使わない技術のようです』

『でもお店の雰囲気とよく合ってますね』

写真:カウンター

僕はこういう老舗バーではマスターのお勧めを注文することにしています。「おいしいバーボンを」といったら出てきたのが「オールド・セント・ニック」というウィスキーで、芳醇で飲みやすいと思います。ボトルも古びていてかっこいいものでした。

写真:オールド・セント・ニックのボトル

写真:昔のコースターとマッチ、現在のコースター

お店の中には馬の蹄鉄や鞍がぶら下がっています。

入り口のすぐ上にぶら下がっていた蹄鉄を指差して

『この蹄鉄は本物ですか?』と聞くと、『名馬ハイセイコーが練習用に使っていたものですよ』と言われました。大きく、丸みがあって、壁飾りとしてなかなかの存在感がありました。

お店に入るだけで数十年のタイムスリップが味わえますよ。

写真:名馬たちの蹄鉄が下がる棚

写真:壁に貼られたボトルのラベル

はち』です。虻も蜂もとろうとしてどちらも手に入らないことで、転じてあれもこれもと狙って結局なにも手に入らないこと、欲張ると失敗することを戒めています。二兎を追うものは一兎も得ずと同趣旨です。

このブログでバーを紹介するときに、副題を「~港町・BAR・アート~」としていますが、これは港町ならではの個性的なバーというのはお店の空間自体がインスタレーション(空間造形)的なアートそのもの、あえて言えば「アートよりもアーティスティック」な空間と思っているからです。

マスターの店づくりの感性、お客の好みとマスターの感性の融合、人の会話が創りだす雰囲気、色々な国のボトル、BGMとして流れる音楽、すべてのものが何十年をかけて創り上げられてきた時間の造形物であり、これからも進化し続け、形や雰囲気を変えていくもので、お店でのひとときは変化のなかの一瞬の出合いなのだと思っています。

今回は『Abuはち』さんを紹介します。

阪神元町駅の西出口のエスカレーターを上がり、南京町方面へ。元町商店街のアーケードの手前にあるビルの壁の一部が古びたレンガ壁になっていて、その壁に「Abuはち」と名前が入った古びたランプがぶら下がっています。そのレンガ壁の右手にあるドアを入ってすぐ左のバーが「Abuはち」です。

お店は1955年開業ということですから半世紀以上の歳月がたっています。神戸出身の切絵作家成田一徹さんの作品で構成された『酒場の絵本』にも紹介されています。

写真:レンガの外壁に架かるランプ

マスターは3代目になる畑中さん。物腰の柔らかい丁寧な方です。

『昭和45年(1970年)に現在のビルに引っ越して来ています。お店の内装などはほとんどその頃のままです。カウンターは外国材ですが分厚い一枚板です。惜しいことに途中でつないでいますが、これは工務店が寸法を間違えたからで、本当は端から端まで一本の木材でつくる予定だったと聞いています。』

『今となってはその物語の方が面白いですよ。壁にある大きな絵は誰のですか?』

『これは写真です。昭和45年の引っ越し祝いに当時の常連さんからいただいたものです。ベルサイユ宮殿と広場の石畳の写真をソラリゼーションという技術を使って仕上げたものと聞きましたよ。』

『そらりぜーしょん??』

『今はあまり使わない技術のようです』

『でもお店の雰囲気とよく合ってますね』

写真:カウンター

僕はこういう老舗バーではマスターのお勧めを注文することにしています。「おいしいバーボンを」といったら出てきたのが「オールド・セント・ニック」というウィスキーで、芳醇で飲みやすいと思います。ボトルも古びていてかっこいいものでした。

写真:オールド・セント・ニックのボトル

写真:昔のコースターとマッチ、現在のコースター

お店の中には馬の蹄鉄や鞍がぶら下がっています。

入り口のすぐ上にぶら下がっていた蹄鉄を指差して

『この蹄鉄は本物ですか?』と聞くと、『名馬ハイセイコーが練習用に使っていたものですよ』と言われました。大きく、丸みがあって、壁飾りとしてなかなかの存在感がありました。

お店に入るだけで数十年のタイムスリップが味わえますよ。

写真:名馬たちの蹄鉄が下がる棚

写真:壁に貼られたボトルのラベル

Posted by alterna at

09:50

│Comments(2)